(以下内容已经整合进《SONiC入门指南》的 BGP路由变更下发 一节中。)

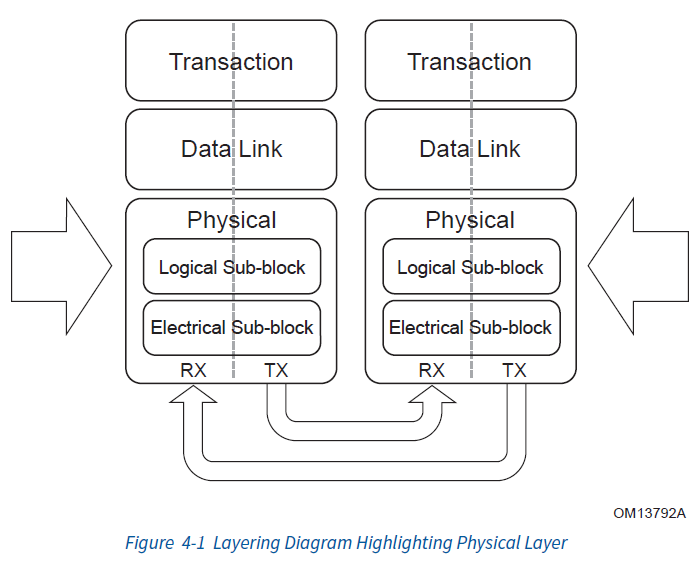

在上一篇中,我们介绍了BGP路由变更的工作流中从bgpd到fpmsync的部分,本篇我们将继续介绍剩下的BGP路由变更的下发流程。

1. SONiC路由变更工作流

当FRR变更内核路由配置后,SONiC便会收到来自Netlink和FPM的通知,然后进行一系列操作将其下发给ASIC,其主要流程如下:

sequenceDiagram

autonumber

participant K as Linux Kernel

box lightyellow bgp容器

participant Z as zebra

participant FPM as fpmsyncd

end

box pink database容器

participant R as Redis

end

box lightblue swss容器

participant OA as orchagent

end

box lightgreen syncd容器

participant SD as syncd

end

participant A as ASIC

K->>FPM: 内核路由变更时通过Netlink发送通知

Z->>FPM: 通过FPM接口和Netlink<br/>消息格式发送路由变更通知

FPM->>R: 通过ProducerStateTable<br/>将路由变更信息写入<br/>APPL_DB

R->>OA: 通过ConsumerStateTable<br/>接收路由变更信息

OA->>OA: 处理路由变更信息<br/>生成SAI路由对象

OA->>SD: 通过ProducerTable<br/>或者ZMQ将SAI路由对象<br/>发给syncd

SD->>R: 接收SAI路由对象,写入ASIC_DB

SD->>A: 通过SAI接口<br/>配置ASIC